吃菜要吃白菜心,当兵要当新四军

怀宁烽火岁月中的军民鱼水深情与抗战史诗

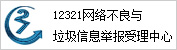

在华中抗战的历史长卷中,怀宁的土地上曾流传这样一首民谣:“吃菜要吃白菜心,当兵要当新四军。”这不仅仅是一句歌谣,更是那个年代民心所向、军民同心的生动映照。即便县城与交通要道长期被日伪占据,新四军依然以山为屏、以民为本,扎根乡野、转战山林,发动群众、创建游击根据地,展开了一场机智顽强、深得民心的持久战,成为插入敌后的一把利刃。

白菜心·好兵:民谣背后的信念

“当兵要当新四军”,源于信仰,见于行动。1938年春,新四军第四支队在高敬亭的率领下东进皖西,特务营、手枪团等精锐力量像种子一样播撒进怀宁、桐城、潜山的崇山峻岭。他们不仅是持枪战斗的军人,更是传播火种的先锋:在油灯下宣讲抗日,在田埂边组织农抗会;将分散的爱国力量汇聚成流,组建游击队、自卫军;神出鬼没地破袭道路、切断电线、突袭敌军。他们用行动证明,这是一支真正为百姓而战、依靠人民生存的军队。

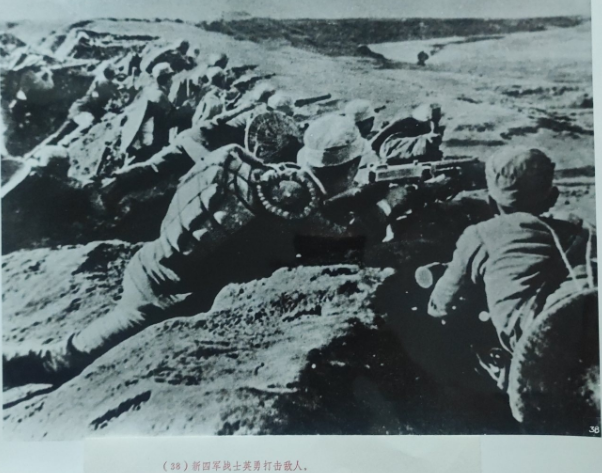

破袭如雷、夜袭如剑:游击战的智慧与胆识

新四军善打“巧仗”,凭借的是胆识与民心。他们精准打击安庆—合肥公路、长江沿岸通讯线路,埋地雷、挖深沟、割电线,使日军运输瘫痪、联络中断,终日困守据点、不敢妄动。铁铺岭伏击战,毙敌29人,焚毁军车3辆,缴获大批枪支弹药,成为怀宁地区游击战的典范,被载入军事教材;高河埠夜袭战,速战速决,缴获大量武器,百姓暗传捷报,士气大振;三桥一带步步设伏、零敲碎打,日夜扰敌,使其如坐针毡。1943年,为策应长江防线作战,怀宁新四军与地方武装频繁出击敌后,成功牵制日军兵力,成为正面战场有力的回声与臂膀。

白菜心·百姓心:一切为了人民,一切依靠人民

“吃菜要吃白菜心”,老百姓心中自有一杆秤。新四军纪律严明——“不拿群众一针一线”,帮助耕田、修屋、治病,与横行霸道的日伪形成鲜明对比。群众则以真情回应:送粮送鞋、传递情报、照料伤员,甚至送子参军。民谣传唱的不只是心意,更是人民的选择。在根据地,新四军协助建立“三三制”民主政权,推行减租减息,让贫苦人吃得上饭、让更多人愿出力抗战——真正的“白菜心”,是民心。

英雄不分高低:从“游击大师”到乡土战士

第四支队副司令员林维先,被誉为“游击大师”,用兵灵活、战功赫赫;中共怀宁区委书记查化群、陈一萍(后名洪沛)、郝晓辉等人,发动组织郝家山一带进步知识青年和流亡学生,成立“抗敌后援会”,在郝家山、石牌及太、望、潜边境开展抗日宣传,动员怀宁本地抗日骨干。他们熟悉每一条山路、每一片竹林,凭借乡情与地形,成为队伍中不可或缺的“地面眼睛”和坚强基石。

民谣未止,丰碑永铸

没有重兵集团,没有精良装备,但新四军在怀宁凭借灵活战术和深厚民心,拖住了敌人、守住了家园。这是一场人民的战争,是一次信仰的胜利。“吃菜要吃白菜心,当兵要当新四军”——这不仅是一句歌谣,也是一个时代的选择,是一段穿越烽火的精神传承。

如今,在怀宁高河烈士纪念园,那些镌刻在丰碑上的烈士姓名,仍在无声地诉说着这首民谣背后的故事。它们等待着你我来倾听、铭记,并继续传唱……(全媒体记者 朱能干)